ここでは、暮らしにまつわる悩みを解決したり、暮らしの変化を楽しんだりする、「誰か」のお話をお届けしています。

紹介されているアイテムは、当店で取り扱っていない場合もありますが、「こんな暮らし、いいかも。」とあなたの暮らしを変えるヒントになれば幸いです。

ライター&バイヤー ハブチン

30代男性。平安伸銅工業の中の人。整理収納用品を作っている会社で働いているのに、めんどくさいことや片付けは苦手。ADHDの傾向があって、ウォーリーみたいに忘れ物が多い。

テーブルがゴチャついてしまう問題

部屋の中で、いちばん幅をきかせている家具のひとつ──テーブル。

テーブルはいつも部屋の真ん中に居座る。重たくて、ひとりでは動かせない。無理やり引きずれば床に傷がつく。狭い部屋に置いてしまえば、もうレイアウトは決まったようなものだ。家具なのに、どこか人間よりも偉そうに振る舞っている気さえする。

狭いワンルームでは、食事も仕事も読書も、すべてをワンテーブルで行わざるを得ない。

日常の動作はぜんぶ、この一枚の天板の上で繰り広げられる。

だからこそ、すぐにモノがあふれ、テーブルはたちまちゴチャついてしまう。

せっかくの舞台は、いつも小道具で埋め尽くされ、場面転換はとにかく不自由だった。

むしろ本当は、必要のないときはテーブルごと消えてほしい。

そんな思いを抱えて、しばらく家具を探し続けた。

そしてようやく出会ったのは、テーブルではなかった。

それは、スチールラックだった。

棚をテーブルにするという発想

固定概念を捨てて、ラックをテーブル代わりにする。

「棚」を「テーブル」にしてしまうってどういうこと?

と思われるかもしれないが、使ってみるとこれがかなり気持ちいい。

テーブルの下に棚板があることで、「とりあえず」置く場所が生まれる。

だから天板の上はいつもスッキリしている。

たとえばパソコンでオンラインミーティングを終えて、ちょっと休憩がてら小腹を満たしたかったとする。ノートPCを棚にすっと滑り込ませれば、もう3時のおやつの時間ができあがりだ。

仕事と食事が物理的に切り替わることで、頭の中も切り替わる。パソコンが視界の端にあるままでは、どうしても仕事脳から抜けられない。棚ひとつで、その切り替えが自然にできるのだ。

もちろん仕事に戻るときも簡単。棚から取り出すだけ。ケーブルも下にまとめておけば、デスクの上はすっきり。

そして、何もしないときは部屋の端へ移動。キャスター付きだから力もいらない。部屋の中に、余白がふわりと生まれる。

今まで幅を利かせていたテーブルが、今では人間の動作に合わせて姿を変える「舞台」になっている。

家具も服のように自分に合ったサイズを選ぼう。

スチールラックは元々、業務用のものが大半で、高さも奥行きも幅も自由に選べる。

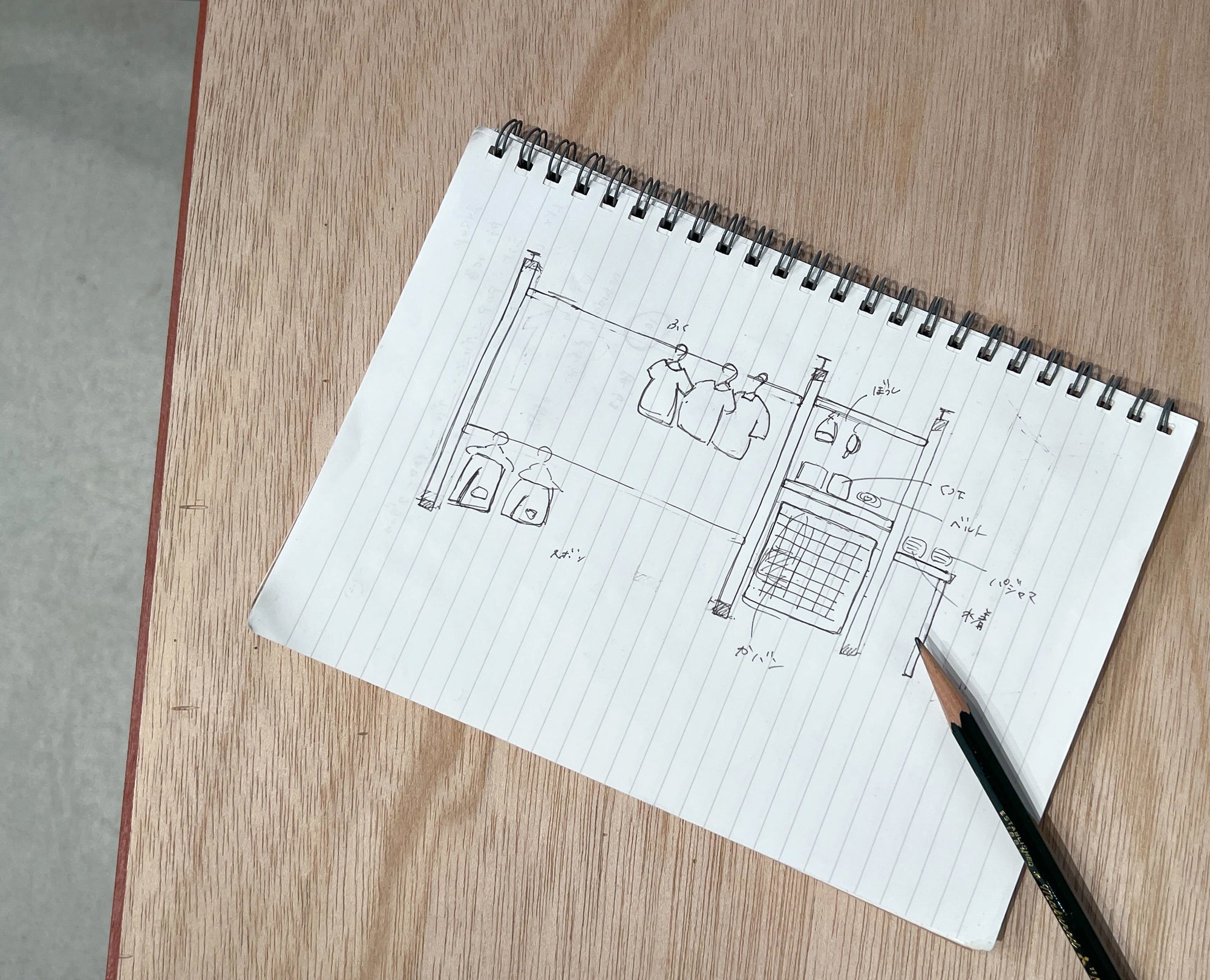

今回、僕が選んだのは、「メタルシステム」のスチールラック。理由は、似た素材を並べることで、統一感が生まれるからだ。今回、奥行き60cmのスチールのキッチン横に置きたかったので、奥行きに合うものを選んでみたら、空間がすっと整った。

素材やサイズを統一すると、部屋は美しくみえる。

部屋を気持ちよく過ごすコツは、自分にとっての「ちょうどいいサイズ」を知っておくこと。

スチールラックは本来テーブルではないから、サイズを間違えれば座りにくいし、奥行きが大きすぎれば動きにくくなる。高さも奥行きも幅も自由に選べるからこそ、サイズを選ぶのは手間がかかる。

一般的な机のサイズは、幅100〜140cm・高さ70〜75cm・奥行き60〜80cmくらいなので、サイズ選びの参考にしてもらえたら嬉しい。ラックにキャスターをつけると、高さは数センチ上がることも注意だ。

「たかが数センチ」と思うかもしれないが、その違いが日常の快適さを左右する。当社のプロダクトデザイナーと雑談していたら、大きさは重要で手に収まる道具はミリ単位で調整するそうだ。ラック側で調整できない場合は、椅子に座布団やクッションを敷いたり、フットレスト(足置き)で高さも調整することもできる。椅子の座面高よりも机の天板が25〜30cm高いくらいがちょうどいい。

使う人数によってさらに変わるし、大人数で使うならラックの上に天板を置いてもオススメだ。すでにテーブルを持っている方がほとんどだと思うので、脚だけスチールラックに変えるだけでもいい。天板が重たいので、載せているだけでもズレることはない。DRAW A LINEのデザインに関わったTENT青木さんの家でもスチールラック+天板モデルが採用されている。

おわりに

私らしい暮らしとは、家具を中心に据えるのではなく、人の動作を中心にデザインすること。

そのときどきの自分のサイズやシーンに合わせて、空間をかろやかに変えていく。

とりわけテーブルは、人の動作の中心となる舞台だからこそ、

整理収納が楽にできて、いつでもスッキリとした余白を保ちたい。

余白があると、「やりたい」が湧いてくる。

そんな視点で部屋を改善しつづけると、日常がどんどん楽しくなる。

さぁ、暮らすがえ。