ここでは、暮らしにまつわる悩みを解決したり、暮らしの変化を楽しんだりする、「誰か」のお話をお届けしています。

「こんな暮らし、いいかも。」とあなたの暮らしを変えるヒントになれば幸いです。

ライター&バイヤー ハブチン

30代男性。平安伸銅工業の中の人。整理収納用品を作っている会社で働いているのに、めんどくさいことや片付けは苦手。ADHDの傾向があって、ウォーリーみたいに忘れ物が多い。

本屋でいいなと思った本を手に取った時、どこからか無言の圧を感じた。

もちろん振り返っても誰かいるわけじゃない。

その「圧」の出どころを探しているうちに、ふと家の中で読まないまま放置した本たちを思い浮かべた。

帯も挟み込まれている短冊状の紙(正式名称はスリップというらしい)もそのままに本棚に入れられたたくさんの本たち。

いや、本棚はとっくの昔にキャパオーバーしていて、本の上に生まれた隙間にも、テトリスみたいに所狭しと本を詰めている。

そう。新たに買い足さなくても、たくさんの本が家で私の帰りを待っているのだ。

結局のところ、欲に負けて本を買って帰ることにした。

そして皆さんのご想像の通り、「これも、また後で読もう」と思いつつ、新しい本も積読の仲間入りをしてしまうのである。

ほとんどの本はいわゆる「積読(つんどく)」状態。

本棚の前に立ち「ああ、こんな本もあったな。」と思い出す。また放置された本たちの圧を感じる。かといって、いちから読む気力は無く、リビングに戻ってはめんどくさくなってSNSのショート動画に時間を費やしている。

そんな状態にもかかわらず、興味の赴くまま本が増えていく。

整理収納や断捨離の原則に照らし合わせれば、「必要ないなら捨てるべき」

僕もそれが正しいと思う。

でも…わかっていても、それらの本を処分する気にはなれない。

「たくさんの本をいつでも読みたいのなら、電子書籍に変えればいいじゃない」

そういう考え方もあると思う。

ただ、自分にとってはそれもなにかが違うのだ。

僕は、紙の本がいい。

おそらく僕にとって「積読」とは、「いつでも取り出せる好奇心のストック」なのだ。

改めて考えてみると僕は、全ての本を最初から最後まで読むことではなく、本を眺め好奇心が湧くことに価値を見出しているのだと思う。

だから本を集めてしまうのだ。

仕事やプライベートに翻弄されて、自分を見失う時がある。そんな時、僕は決まって大きな本屋に行く。

大量の背表紙という情報に囲まれているうちに好奇心がくすぐられ、自分が思う本来の「いい」を思い出す。

僕はその好奇心のかたまりを一冊ずつ持って帰る。

すぐに読破しなくても、それがいつか自分の悩んでいることのヒントになることもある。

何気なく手に取った本のページに好奇心を改めて刺激されることも、それが今の自分にとって必要な一行だったこともある。

積読は、僕の「好奇心のストック」なんだ。

そう思うと、積読は決して悪いことではない。

ただ、本棚に本をしまいこんでしまうと、その存在自体を忘れ、SNSのショート動画で時間を潰してしまうことも問題だ。

かといって、今のように無秩序に興味がある本を部屋に巻き散らかしているのも家族に怒られる。

そんな悩みを抱えていた僕は、「ブック&ディスプレイ」と出会った。

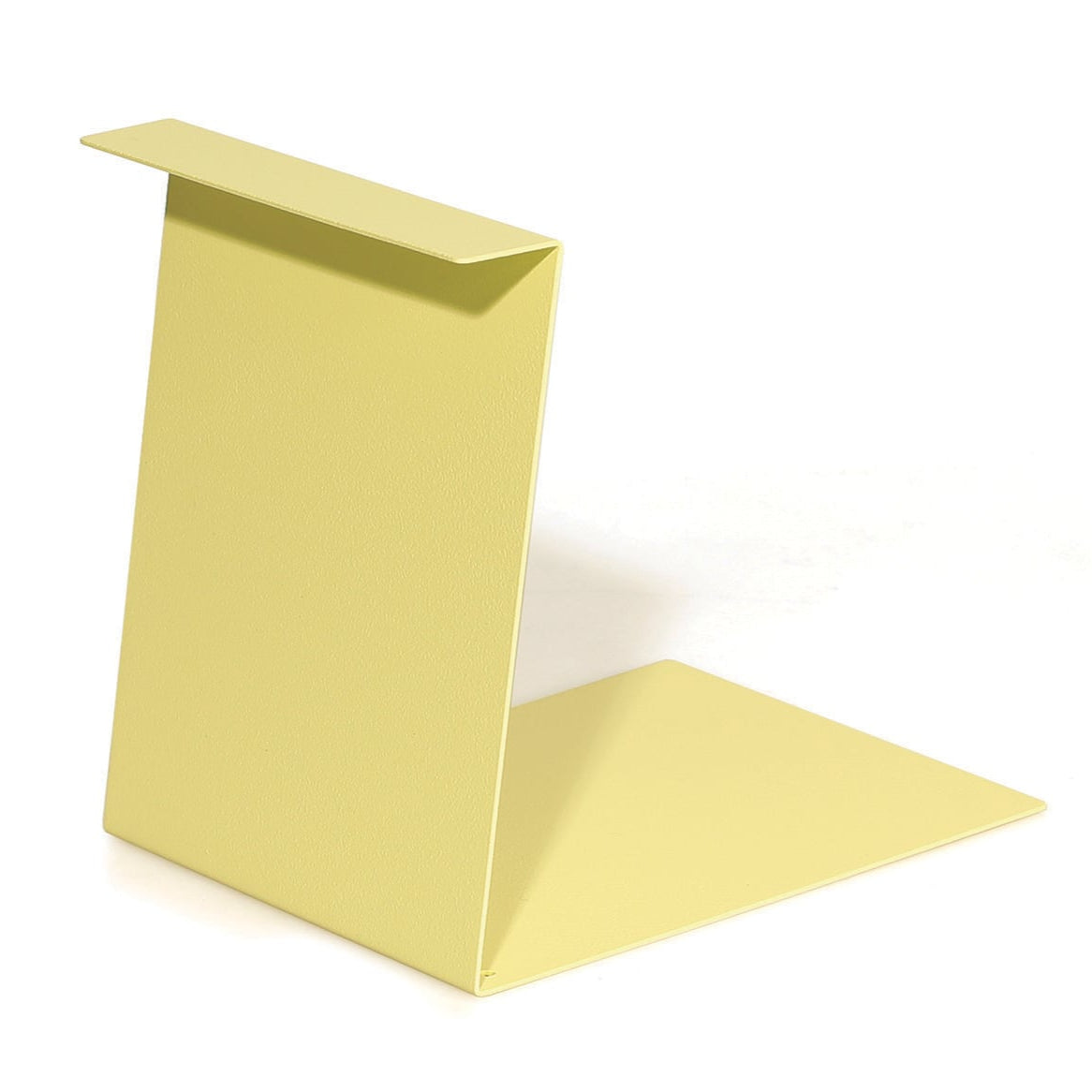

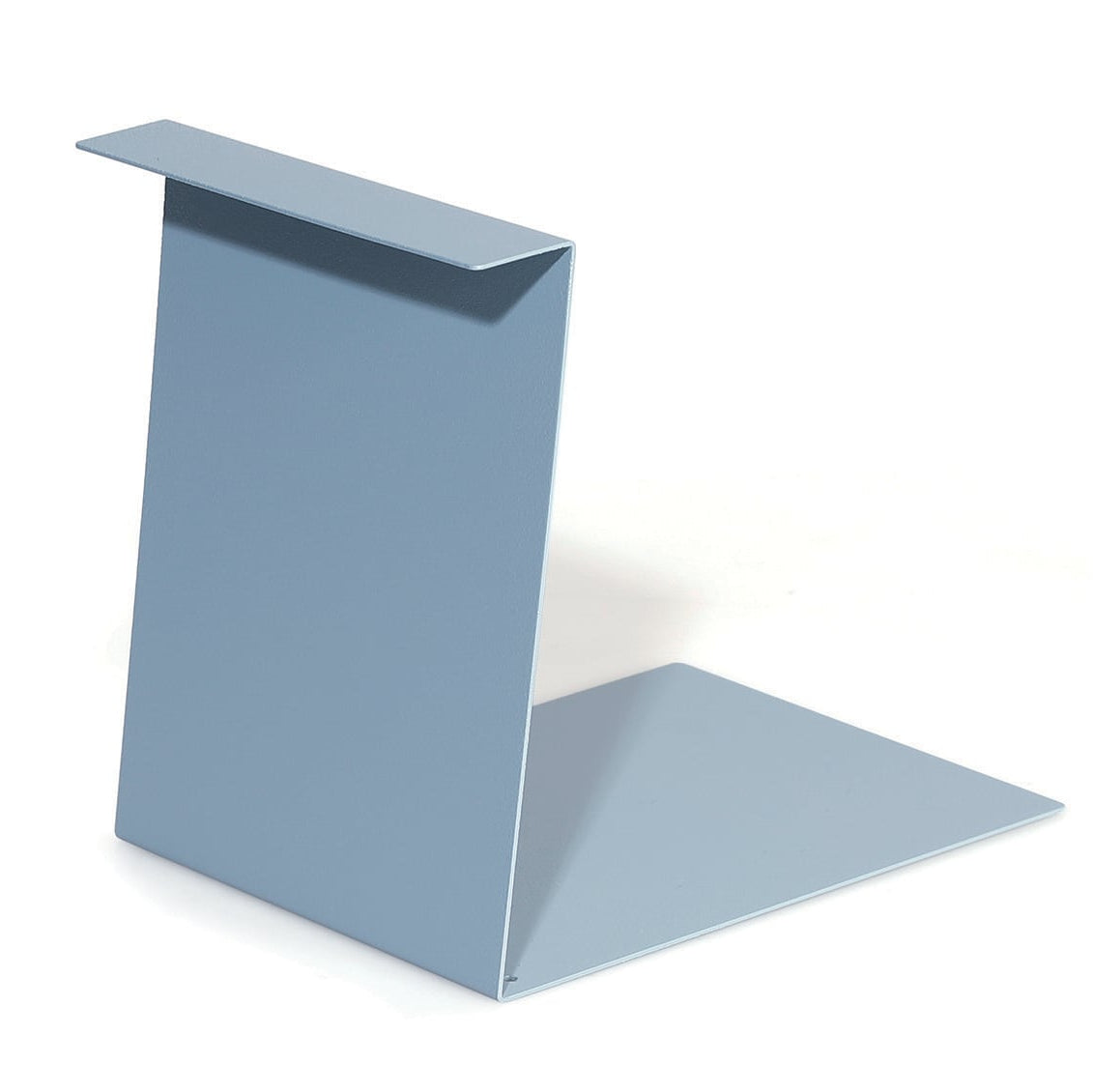

本をもっと手元に。積読を楽しむための「Book&Display」

「ブック&ディスプレイ」は、「自分だけのお気に入りの本だけが並んだ書籍コーナー」を身近に置ける道具だ。

使い方は2通り。

傾斜面を下にすればディスプレイスタンドになって、平らな面を下にすればブックエンド(本立て)として使える。

お気に入りの本の表紙を飾れば、インテリア性もある。

好きな本をセレクトして、小さな本棚を作ることも楽しい。

書店に行って店主のこだわりの選書を眺めるのが好きな人には、この体験が自宅で味わえることの楽しさが、わかってもらえると思う。

ただ、これも、手に取れない空間に置いては仕方がない。

ズボラな自分でも、本をつい手にとってしまうような空間。

いつも何気なく過ごす場所。

僕がついSNSのショート動画を見ている空間はどこか。

僕は、リビングにあるお気に入りの椅子の横に狙いを定めた。

リビングにあるDRAW A LINE(ドローアライン)のMove Rodにブック&ディスプレイで本を並べて、椅子の近くに置く。

たったそれだけで、本を読む機会が圧倒的に増えた。

今読んでる本はトレーパーツの上にブック&ディスプレイを置くことで、すぐに手が取れる。

Move Rodのトレーはそのまま書籍を置くには頼りないのだけど、これを置くことで数冊の本を安定して置いておくことができる。

すぐ手に取りたいほどではないけど、なんとなく気になっている本や雑誌は最下段のベース部分に積読しておくことで、背表紙を視界に入れつつ気になったらすぐ手に取れるのもまたよかった。

わざわざ本棚にいくのではなく、目に入る場所に本があると、自然と手が伸びる。

毎日ページをめくるわけではないけれど、ふとした時に目に入るタイトルが、インスピレーションのきっかけになる。

本の入れ替えも、Move Rodを本棚まで移動させることができるから、ストレスなくできる。

積まれた本たちから「また読まずに放置するのか」という圧力はなくなり、「こんな視点もあるよ」と僕に静かに語りかけてくるようになった。

「本の無い家は窓の無い部屋のようなものだ。」

ドイツの作家、ハインリヒ・マンの言葉だそう。

少し言いたい気持ちはわかる。

部屋を整理整頓して、不要なモノがない空間づくりは大事。

でもあまりにも情報をそぎ落とし過ぎると、新しいインスピレーションも生まれないのだ。

ブック&ディスプレイは、単なる本立て以上の価値をくれた。それは、“積読を楽しもう”という、ちょっとした許しの感覚だ。

積読してもいい。全部読まなくてもいい。でも読みたい時に、すぐ手に取れる場所で寄り添う。

それだけで、気持ちがずいぶんラクになる。本との付き合い方も、日常の景色も変わってくる。

積読をしている自分を責めるのではなく、むしろ積極的に楽しむ。

そんな新しい読書スタイル、あなたも始めてみない?