布の横幅って、実は多くの場合「1.5メートル幅」という共通の規格があるんです。

私はそれを“制限”というより、“設計の単位”として捉えてみようと思いました。

そうして生まれたのが、「one fit cloth」という考え方。

70センチ幅の〈つなぐ〉と、1.5メートル幅の<ゆらぎ>という2種類の布です。

これは、窓のサイズに合わせて必要な分だけ布を縫い足す従来のカーテンの作り方とはまったく逆の考え方なんです。

どちらも生地本来の幅を、キリよく使い切る。

上下や左右も好きな向きで使えて、ボタンでつないだり、光の入り方に合わせて向きを変えたり。

そうやって、布の可能性をもう一度見つめ直してみたんです。

庄司 はるか氏 経歴

経歴

テキスタイルデザイナー

イギリスの美術大学を卒業後、建築設計事務所、テキスタイルデザイン事務所勤務を経て2018年独立。建築空間向けのカーテンやソファ生地のデザイン制作を中心に、テキスタイルを用いた作品制作も行っている。

カーテンの着想|「必要なサイズに合わせるのではなく、布の単位に合わせる」

──今回のシリーズは、「ワンサイズ」という新しい発想から生まれたそうですね。

はい。one fit clothの「つなぐ」というシリーズは、横幅が約70センチで作られていて、これは従来のカーテンと比較するととても幅の狭いカーテンになります。使用している生地のもともとの幅が150センチあり、それを二分割して使うと約70センチ幅のカーテンをふたつ作ることができます。これは、窓のサイズに合わせて必要な分の布を繋ぎ合わせるカーテンの作り方とはまったく逆の考え方なんです。最初から“この幅のまま使う”という前提にしておくことで、布が余らないし、新しい使い方につながると思いました。

──“ほしい分だけ縫い足す”のではなく、“決まった幅をそのまま生かす”ということですね。

そうですね。1.5m幅って、布地としては標準なんですけど、普通は窓のサイズに合わせて布を何巾か縫い合わせてカーテンを作ります。今回は、逆にその幅を“ひとつの単位”として考えました。細いカーテンとして1枚だけで使ってもいいし、左右にボタンがついているので、何枚かつなげて広幅のカーテンを作ることもできます。クリップなどでつまんで吊るすタイプなので、上部にカーテンフックもついておらず、上下の向きも自由です。

──まさに“マルチクロス”的な布ですね。

カーテンとしても使えるけど、それだけじゃない。間仕切りにしてもいいし、壁にかけてもいい。端にボタンをつけているので、気分でつなげたり外したりできる。丈は長すぎたら折り返して使ったり。そうやって“自分の暮らしにフィットさせる”布にしたかったんです。

「つなぐ」「ゆらぎ」シリーズのこだわり|生地の幅を生かして、表情を重ねる

──それぞれのシリーズについて教えてください。

“つなぐ”は、色や質感の異なる2種類の布を縫い合わせて1枚のカーテンにしているシリーズです。素材同士は同じ組み合わせでも、上下切り替えと左右切り替えのデザインがあり、切り替え方向の違いによって印象や使い勝手も変わります。これは1.5メートルの生地幅を無駄なく使うための構造なんです。もとの布地からカーテンが2枚ずつ取れるようにしていて、きっちり収まるように設計しています。

──つなぎ合わせることで、新しい表情が出るんですね。

そうなんです。違う素材や透け感をつなぐことで、カーテンの中にリズムみたいなものが生まれます。半分くらいしっかり隠したいけど、もう半分は透け感があって向こうの景色が見える。陰影の差ができたり、見る角度によって表情が変わったり。それが面白いなと思って。

──ゆらぎのグラデーションのあるデザインは特徴的ですね。どこから、着想を得られたのですか?

“ゆらぎ”の方は、自然を日常の中で感じられるといいなと思ってデザインしたシリーズです。風が通ったり光が透けたりするときの感覚を大事にして、グラデーション調の図案を描きました。透けるというよりは、光がにじむような感じ。光の量や時間によって見え方が変わるので、そこを楽しんでもらえたらいいなと思っています。

自宅で仕事をすることも多いので、気がつくとずっと家にこもっていることが多いのですが、マンションのドアを開けて見る夕日や朝焼けがいつも本当にキレイで、その景色を家の中まで取り込めたら素敵だな、と思って「Prism Mist」をデザインしました。

一方で、「Forest」は森林の中にいる体験を再現したくてデザインしています。木々だけなく、爽やかな空気、湖に森を映す綺麗な水のような雰囲気も感じられるようにしています。

庄司さんの使い方|“暮らしの切り替え”をつくる「つなぐ」

──庄司さんご自身、このカーテンを実際に使われているそうですね。

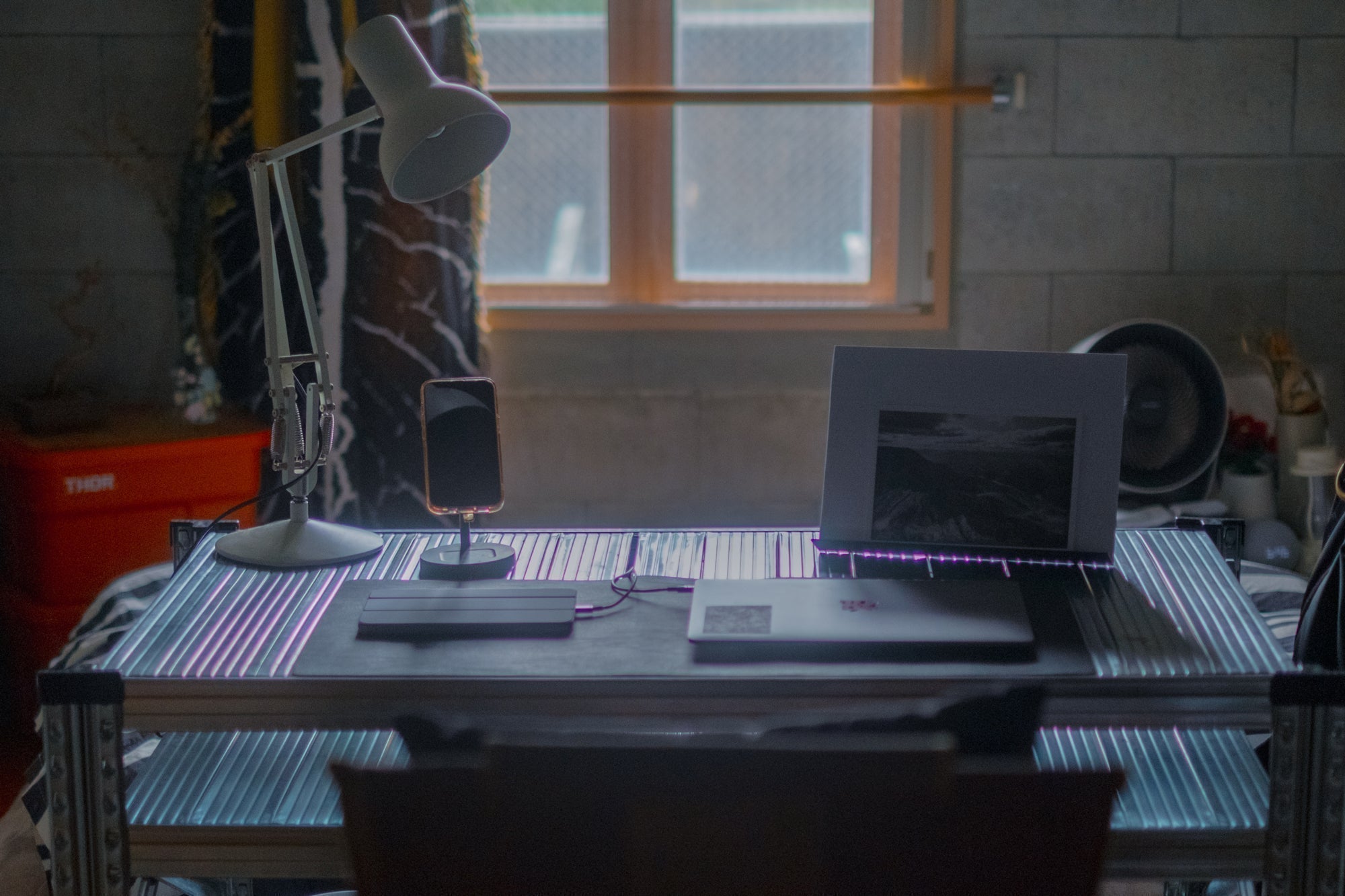

自宅でワークスペースと寝室を分けるのに使っています。ワークスペースとベッドスペースをシェルフで区切っていたのですが、気持ちをもう少しうまく切り替えたくてカーテンでさらに仕切るように設置しました。

──物理的な仕切りというより、“気持ちの切り替え”のような?

そうなんです。このカーテンがあると視界が整理されて、“今は仕事モード”ってスイッチが入る。逆にカーテンを開けると、一気に生活モードに戻れる。そういう切り替えが簡単にできるんですよね。

あと、私は洗濯物を干しているのが仕事中に見えるのがすごく嫌なんです(笑)。視界の端に生活感が入ると、集中できなくて。だから、干してあるスペースをさっと布で隠すだけで、気分が変わるんです。遮断というより、整える感じ。

──“隠す”というよりは、“整える”ための布なんですね。

布を吊るすことで、気持ちのノイズを少なくできる。暮らしの中で、そういう調整ができるってすごく大事だと思います。家具や間仕切りを置くと大げさだけど、布なら気軽に動かせるし、季節や気分で位置を変えられるのもいいところです。

あと、家の中で“完璧に閉じる”って少し息苦しさを感じる気がします。例えるなら、“のれん”っぽいです。完全に仕切るんじゃなくて、通り抜けられる。人の気配や風が通る感じが好きなんです。布を吊るしておくと、そこに“境界”ができるけど、閉じない。のれんって日本的な距離感ですよね。ああいう柔らかさが欲しかったんです。

──カーテンというより、暮らしのスイッチみたいですね。

そうですね。仕事と生活の間に、“ほんの一枚の布”があるだけで、気持ちが切り替わる。私はこのシリーズを、“仕切るため”というより、“暮らしを整えるため”の布にしたかったんです。

いま・ここの「好き」という感覚を大事にする

──庄司さんの暮らしのなかには、“好き”の感覚がすごく明確にあるように感じます。

そうですね。古いものがいいとか、新しいものがいいとか、そういうことじゃなくて、自分のアンテナにひっかかるかどうか。古道具も好きだし、最新のデザインのものも好き。どっちも同じように惹かれる瞬間があるんです。

──共通しているのは“好き”という感覚なんですね。

はい。安いとか高いとかも関係なくて。気に入ったものを少しずつ集めておくと、それが自分にとっての“パワースポット”みたいになるんです。見ているだけで元気をもらえるというか、自分の気持ちが整う感じがします。

──暮らしの中に、好きなものをどう置くかも大切にされているとか。

異質なものを混ぜるのが好きなんです。全部が同じトーンでそろっているより、ちょっと違うテイストが混ざっている方が落ち着く。きれいに整いすぎていない方が、自分らしいバランスを感じられる気がして。

──“好き”の感覚は、変わらないものですか?

いや、変わっていくと思います。今“好き”と思っているものが、10年後には違うかもしれない。でも、それでいいと思ってます。今の自分にとって心地いいものを選んでいれば、それが自然に次の自分につながっていくと思うので。

固定するより、流れていくほうが自分には合っている気がします。“好き”って感覚も、時代とか環境によって変わるもの。それを無理に止めようとせず、そのときどきの“いいな”を大事にしていきたいです。

──そうですね。暮らしを自分らしく過ごすための素敵なお話ありがとうございました。